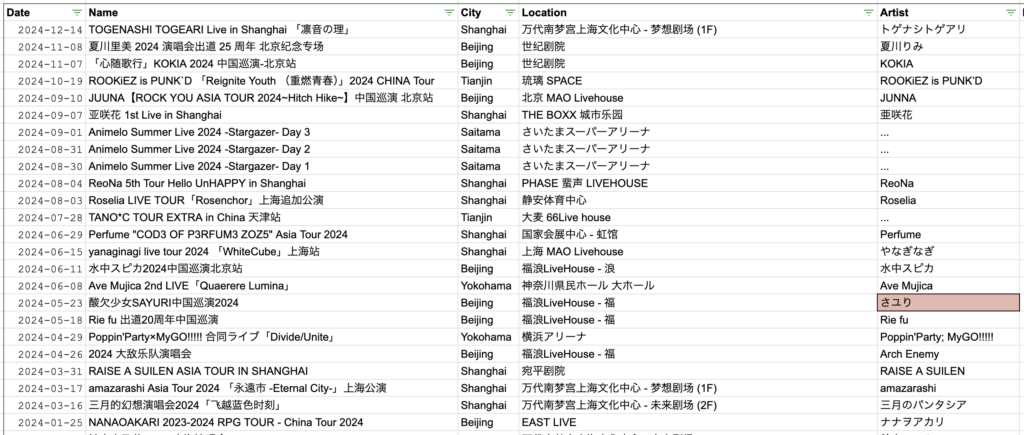

2024 年大概是人生中看 Live 总数最多的一年,翻来覆去数了下一共 24 场,把大拼盘摊开的话平均两周一次了,还是一个很夸张的数字。

一方面是疫情之后文化交流逐渐回暖,现在来华的日本艺人密度远大于疫情前的 2019;但另一方面也感受到现在 anisong 流行文化的环境跟疫情之前已经完全不同了。

这一年我又一次拿起鼓槌重新搞起了乐队玩,实话说没什么新花样,都是原来玩过的内容,但 anisong 难度意义上已经比之前卷非常多了,趁这个机会更进一步精进打鼓技术也不错。拜此所赐,今年难得得能以两种身份(台下的观众和台上的乐手)看待演出本身,感觉对现场又有了新的理解。

下面算是一些瞎想的内容,并不保证逻辑连贯或者观点多么深刻,更多只是今年所见所闻所想:

1. 关于 Anisong 业界

传统意义上的 Anisong 文化在我看来是正在严重衰退的,从个人不专业角度的评价就是,好听的歌仿佛越来越少了,专门唱 Anisong 的人变少了。业界都是各种偶像声优歌手和 2.5 次元企划,另外就是顶流曾经 Anisong 业界之外的人开始明显来这里抢饭碗,导致之前我们认知的 Anisong 歌手生存空间逐渐被压缩,进一步乐曲多样性也被一同压缩。Anisong 这个圈子与主流流行乐的边界似乎越来越模糊……

不过给出这样的评价,也很难说是不是我自己的审美固化,跟不上时代了。我明显地发现我上学的时候 Anisong 甚至 Vocaloid 里面乐队编制也是很常见的,摇滚风格会自然更多占据我的歌单,但现在这类歌除了从 BangDream 企划里面找几乎越来越难找。也存在另一个角度:乐手谈音乐审美很多时候其实是在谈演奏水平技巧的审美,所以作为乐手寻找自己乐器的优秀编曲进而影响到自己的选曲审美或许也不奇怪。(然后大家自然就去搞金属乐甚至爵士乐了)

2. “现场”的不确定性

售票平台讲的叫时效性与稀缺性

今年一个非常悲伤的故事是,Sayuri 永远离开了我们。至今还是很难接受一个一起合影说过话的人,舞台上下如此闪耀的人永远地离开了这个世界。疫情之前我们开玩笑劝别人看 Live 说的就是“Live 看一场少一场”,你不知道哪些人可能就永远见不到了。

音乐现场的魅力在于稀缺和不确定性。日式 Live 里观众反馈其实是现场重要的组成部分,所以不止乐手的即兴处理,观众的反应也是不确定的。二者的相互作用下,这些不确定性也导致前面台上台下共同交织出来的美好并不是必然的,有些所谓神一样的现场可能以后就再也见不到了,这进一步体现出现场的珍贵(765 9th 神一般的《約束》……唉后悔没在现场的内容太多了)

另一部分的不确定性则是各种 Collaboration(コラボ)和隐藏嘉宾。ASL 曾经吸引我的点就是这里,2017 的凉宫,2018 的 JAM 翻奏的 Snow Halation,2019 年的轻音部五人组回归还有 Roselia × 鈴木このみ 的 This Game。然而今年完全没有我觉得满意的コラボ,注意到介绍登场歌手的页面最后甚至没有“……and more”我虽然起初非常不愿意相信,结果也是非常令人失望的。(我开始相信公司文化里面的保存惊喜的重要性了)

希望 2025 年 ASL 20 周年的时候,会有一些能让我记一辈子的内容(我暂且谨慎乐观期望是 2015 765 x Muse 的水平)

3. 乐手的职责

翻奏时,发现自己技术跟不上,难以完美还原原曲编排的时候,总会反思自己作为乐手的价值何在,毕竟上 Program 可以部分 / 全部的替代乐手的作用。个人想法是,我作为鼓手其实很看重鼓对音乐中情绪的塑造,但最近愈发觉得能让自己发挥出这一点的音乐越来越少了,还原编排总会显得非常机械化。这一年因为 Ave Mujica 的原因苦练双踩,至少个人技术水平上还是有所进步,但真正想做的事情却比之前更加迷茫了。另外也希望新的一年作为乐队成员也能更好地探索互动形式,给观众留下更好的体验。

最后,单独讲一讲今年看到的惊喜吧,算是个小流水账。这里就只说印象好的部分吧,按时间顺序:

- Yanaginagi 个人场的 メルト 有点意外,最老的 V 家曲还能在这种场合被听到。

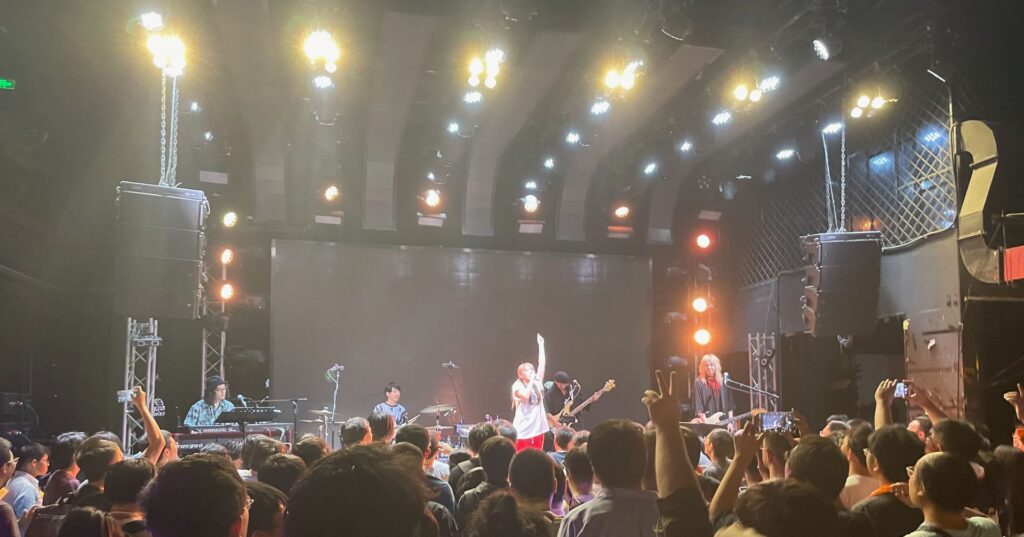

- Roselia 的上海场 one man 我大概会记一辈子,今年最开心的一次。大家喜欢合唱也是展现出大陆这边相比日本不同的风格,火鸟从头唱到尾,《約束》里面大家一起喊出ありがとう令人泪目。

- ReoNa 我 2019 第一次看还是底边,当时就被 ASL 现场几乎清唱所表达出来的情绪所震撼到(听哭了)。到现在已经是 ASL 压轴顶梁柱了,我觉得她实力配得上这个水平,乐队成员也都非常给力。五年真的很快。

- 亜咲花个人场唱到最后没有歌了,现场清唱起了 Paradise Lost,台下能配合一起打 call 实在是很开心。

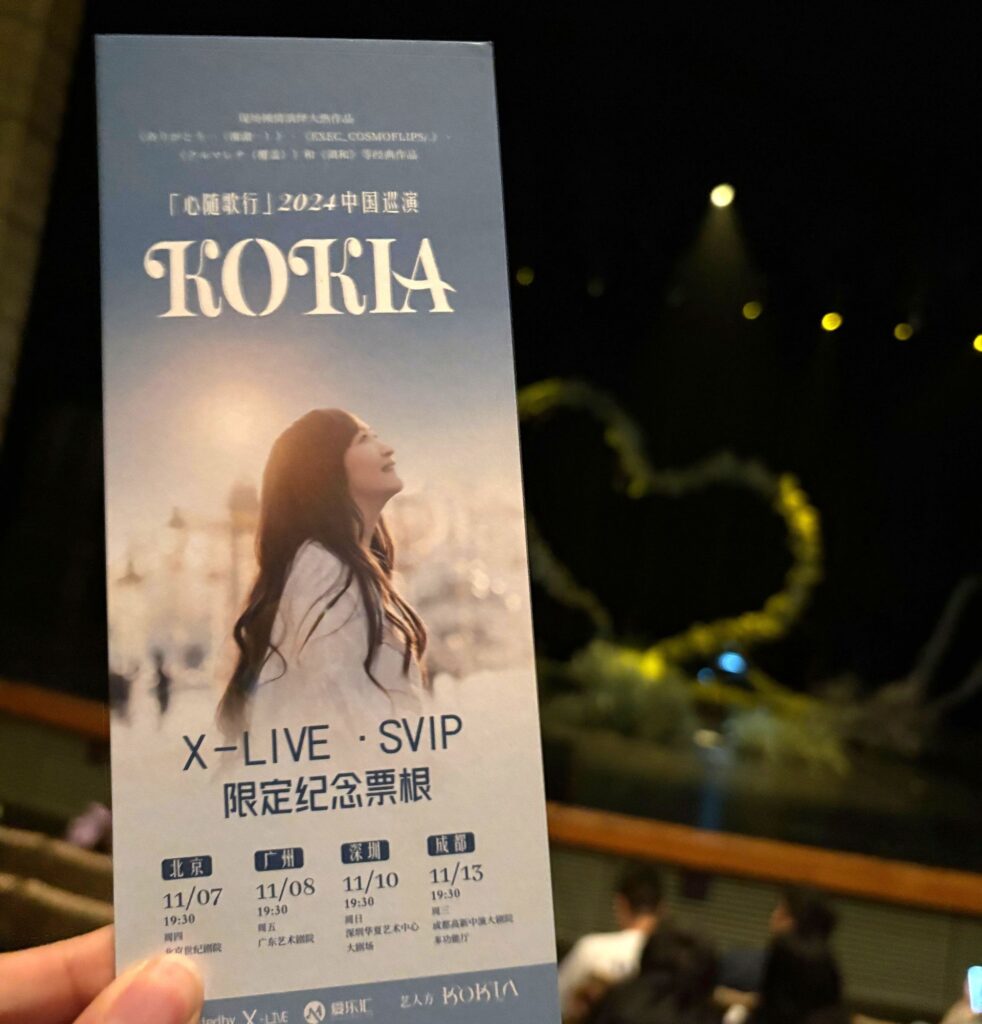

- KOKIA 个人评价 T0,夏川里美 T0.5

年度意难平:没能去看今年份的梶浦由记,错失 Kalafina 歌单。

作为年终总结意义上的最后一句话:希望世界和平。